Hide

Event DetailsHide...

他是卡夫卡,给后人留下了《城堡》《诉讼》《判决》《变形记》等经典作品,与法国作家马塞尔·普鲁斯特,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱和大师。他的文字夸张、残酷、晦暗,却渗入肌肤,让人无法抖落。

他也是弗朗茨,一个内心敏感的青年,总是写着长信、诉着苦衷;或者四处闲逛,乏了也不肯回家,宁愿一头躺倒在朋友家的长沙发上,惬意自在地聊天。

粗看之下,他的生活稀松平常,波澜不惊:出生在一个大城市的中产之家,按部就班的念书、恋爱,拿到看似令人艳羡的博士学位和一份枯燥无味的公务员工作。而在这平常的表象之下,埋藏的是父亲的专断、新旧交替的城市、森严的社会。

卡夫卡的一生充满了“未完成”的尝试,无论是文学创作,婚姻,还是奔赴柏林。在去世前,他要求挚友焚毁自己的所有书稿,然而事与愿违,所有书稿连同日记、书信悉数发表,更是影响后世无数作家与读者。他知道,摆脱父亲最好的方式是结婚,所以他短暂的一生多次努力进入婚姻的“城堡”,但所有的婚姻尝试都以失败甚至是灾难告终。《判决》似乎预言了他一生的两难困境。他的困境让他深陷矛盾之中,却为他的创作提供了养分。

2024 年 7 月 6 日(周六) 15:00-17:00,让我们与北京外国语大学德语学院教授任卫东、青年作家蒋方舟一同齐聚北京单向空间·郎园 station 店穿梭于卡夫卡的创作与生活之间,关注他生活中的女性和笔下的女性,经由卡夫卡的传记,看见隐藏在他文字背后“未完成”的一生。

未焚毁、未婚娶

卡夫卡「未完成」的一生

嘉 宾

任卫东、蒋方舟

单向空间·郎园 station 店

地 址

北京市朝阳区东坝镇半截塔路 53 号郎园 station

(北京纺织仓库南门)D3-1 座

主办方

单向空间、广西师范大学出版社·文学纪念碑

饮品+留座 39 元

《卡夫卡传:早年》+留座 118.4 元

《卡夫卡传:关键岁月》+留座 126.4元

#嘉宾简介

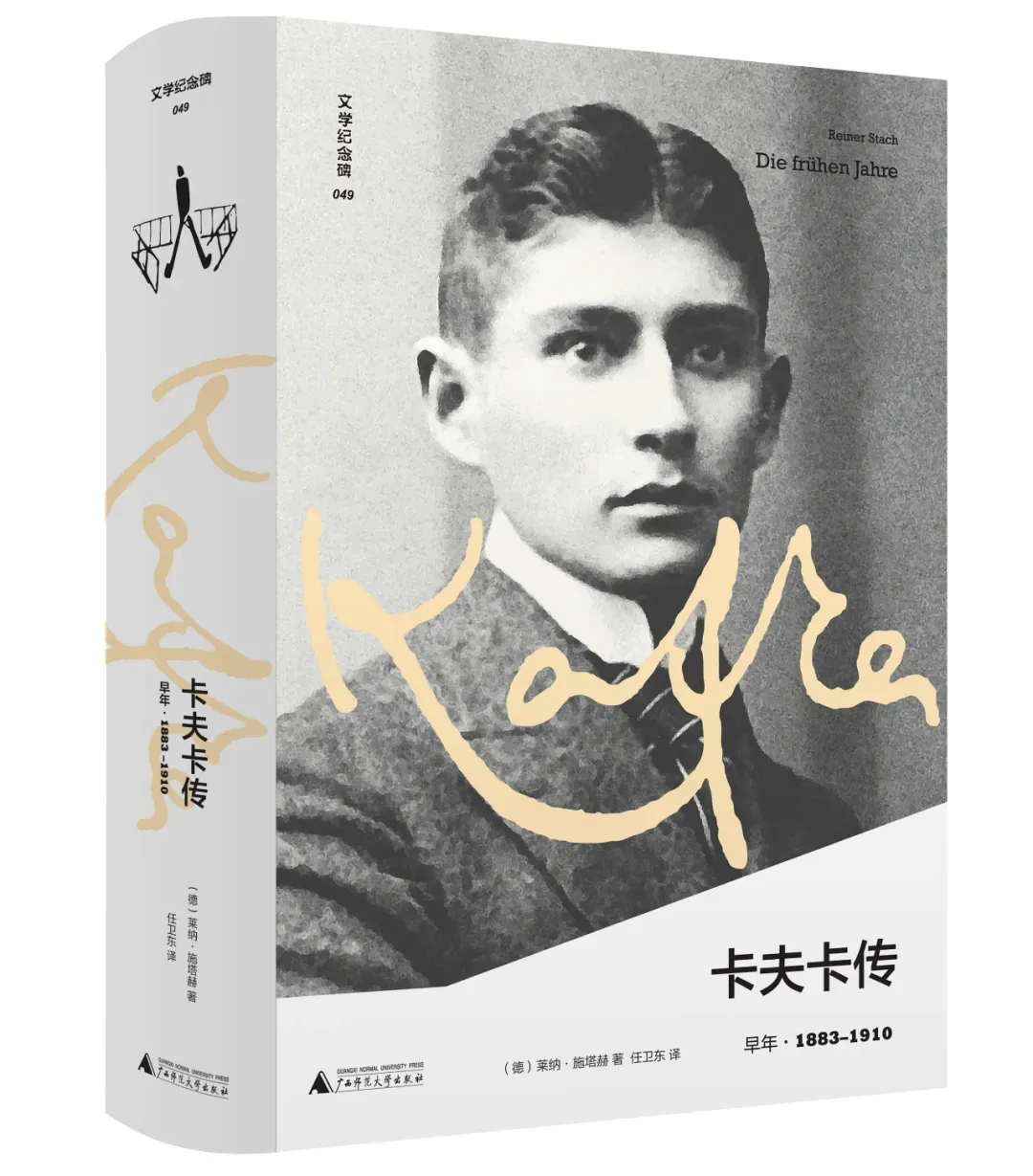

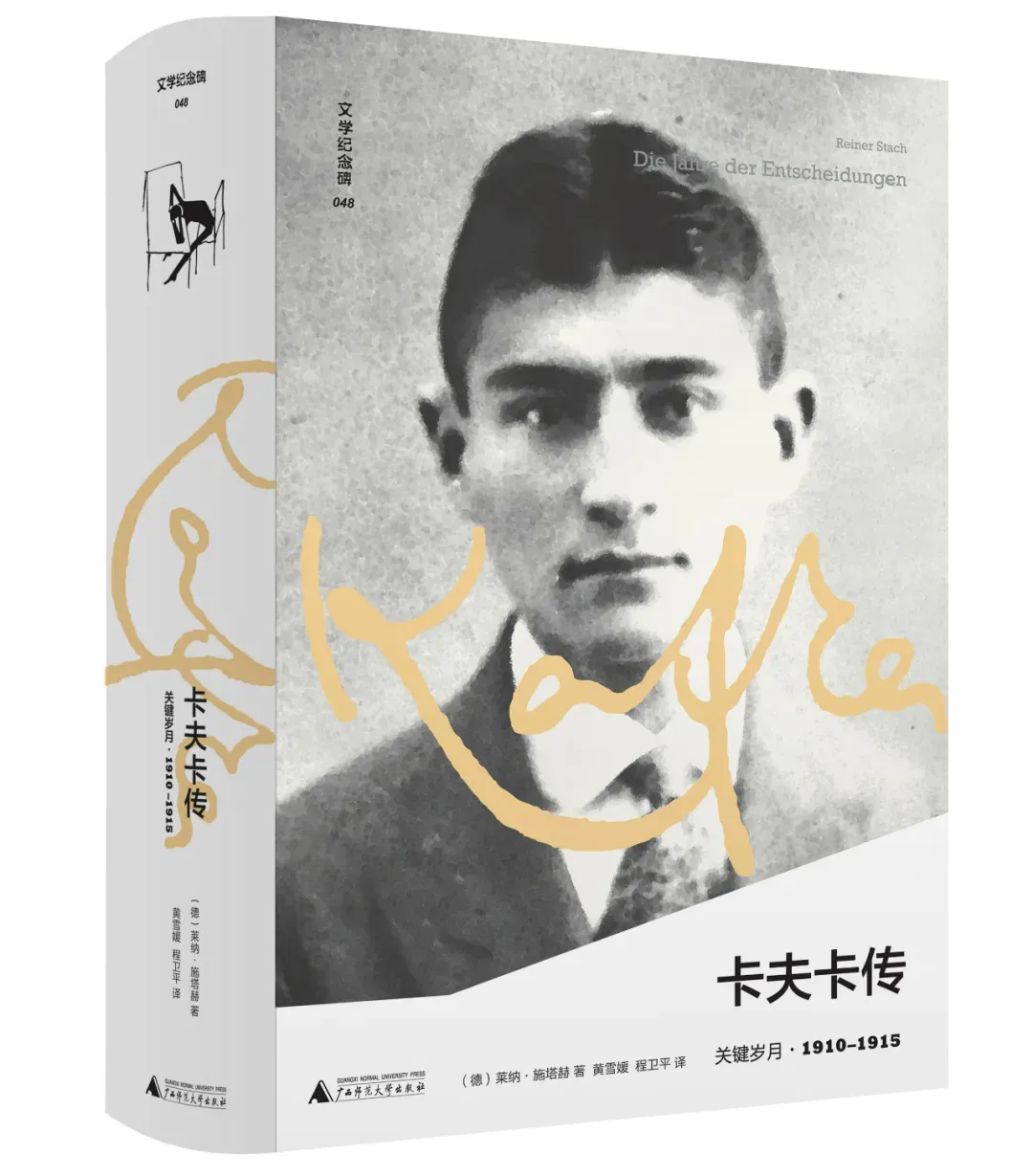

任卫东 北京外国语大学德语学院教授,博导。代表(译)作:《卡夫卡在中国 —— 一位现代派经典作家的接受史》、《德国文学史》(范大灿主编)第三卷、《卡夫卡作品研究》、《卡夫卡传:早年》等。 蒋方舟 青年作家 #相关图书 《卡夫卡传:早年》 作者:[德]莱纳·施塔赫 译者:任卫东 出版社:广西师范大学出版社 出版年月:2022-6 《卡夫卡传:关键岁月》 作者:[德]莱纳·施塔赫 译者:黄雪媛 程卫平 出版社:广西师范大学出版社 出版年月:2022-4 德国卡夫卡研究专家施塔赫耗时 18 年,翻阅 4000 页书信、日记等手稿,吸纳诸多至今尚未发布的最新的卡夫卡研究成果,在《卡夫卡传》三部曲中以颇富画面感的生动叙述手法展现卡夫卡的内心与外在世界,包括大量聚焦日常生活的近景镜头,令人身临其境。

《卡夫卡传:关键岁月》聚焦 1910 到 1915 年那决定卡夫卡一生创作与生活的关键年月。这六年,构成卡夫卡生存的中心。他经历了一些痛苦的事情,这些事件塑造了他的自我形象,被他作为典型事件而铭记一生,尤其是战争爆发前几周发生的解除婚约事件。传记全景电影般呈现了犹太人身份、布拉格社会环境、禁欲主义、战争、与菲莉丝之恋等每一要素与经历在卡夫卡身上烙下的印迹。

《卡夫卡传:早年》勾勒出卡夫卡的成长历程。粗看之下,他的早年生活稀松平常,波澜不惊:出生在一个大城市的中产之家,按部就班的念书、恋爱,拿到看似令人艳羡的博士学位和一份枯燥无味的白领工作;而在这平常的表象之下,正是父亲的专断、新旧交替的城市、森严的社会,才确立了作家权力、恐惧、孤独的三大母题,孵化出了卡夫卡的魔幻风格。

第十章 拉丁语,波希米亚语,数学和其他重要事情

卡夫卡曾经想象过“教授们的可怕大会”,会上,他,“最差或者反正是最无知的学生”肯定会被开除,是的,被“吐出去”:等到一切都被揭穿的时候。在那漫长的十二年中,包括小学和中学,这种期待从来没有改变过,每升一个年级,只会让未来不可避免的耻辱变得更加可怕。“在这种情况下,上课跟我还有什么关系呢?”很长时间以后,卡夫卡反问道。

这真的是一所学校吗?或许更像是一个法院?当然,在《致父亲》中,卡夫卡给出的是有意过滤过的以往的图像,他的感觉有道理,他觉得自己的发展不是受到确实发生过的事情的影响,而是更多受到他自己对这些事情的体验和加工的影响。这是他想象世界的逻辑,他想让他的父亲明白。所以,他没写一句关于老师真的说过什么,以及他自己取得了什么成绩。卡夫卡当然知道,一个完全无知的学生是不可能蒙骗老师好几年的,而且他在学校也没必要真的害怕任何被揭穿的威胁——除了很平常的几次小作弊,他班里有几个“公正”的学生当然比他更依赖作弊。但是,那种想象,觉得自己一无是处,到最后,他的整个一生将在一场可怕的、永远无法完成的考试中被冻结——这种想象,据卡夫卡自己说,在他十岁的时候就已经击溃了他,扼杀了他所有的积极性和求知欲。

这个需要严肃对待。即便他自己把各种变化的法庭和惩罚隐喻——这些比喻在他创作生涯刚开始时曾经支配了他一段时间——往前推了好几年,但是,这种内心充满恐惧想象的症状,特别是卡夫卡在社交上冷漠、被动、没有兴趣的态度,留在了好几个同学的记忆中。“如果

别人要求他,他会参加所有活动,”胡戈·赫希特写道,“他从来不败坏大家的兴致,但是他从来不主动。他从来没有提出过建议,虽然我们知道,他非常聪明。”卡夫卡十三岁时认识的埃米尔·乌提茨说:“外表上看,他是最安静、最拘谨、最节制的人……另外,他跟学校的事情有些疏离。但绝对不是傲慢,而是有些陌生,好像他内心对这些事情毫无兴趣,但又必须按规定完成。”尽管这种冷淡的态度在各个科目表现得不太一样,但可以肯定的是,对每一次打分的畏惧给他对学科内容的所有兴趣投上了阴影。学校学习的内容就是考试内容,是你也许在搞清楚其味道之前就必须咀嚼并吞咽下去。

然而,“老”奥地利的人文文理中学究竟是什么样的呢?如此摧残人,至少是消解人积极性的成绩压力,是因为体制问题造成的,还是因为学校教育的原则,或者更多是因为各个老师的无能和恶意,把自己当成了法官?这个问题,在亲历者中也是有争议的。学校经历对人的影响很深刻,往往有很重的感情色彩,尤其是在心思敏感的青春期,在亲历者的回忆中,学校的经历也常常带着很强的滤镜———取决于每个人的命运如何。所以,曾在班里拔尖的学生,很难体会那些因为成绩差而难免受到老师刁难的学生的处境。同样,那些在校表现在家里得到好评的学生,也根本无法想象赫尔曼·卡夫卡这样的父亲,他认为只有成绩才算数。还有一个值得注意的现象是,在许多对学校的回忆中,都有美化的倾向:开心的轶事留在了记忆中,变成了最好的故事;丢脸的事、毁灭的恐惧和毫无意义的死读书的折磨却常常被压抑,或者为了自尊避而不谈。

在一个各种民族、宗教和各种语言的认同互相冲撞的生活空间里,你上的什么学校可能具有非常重要的意义。卡夫卡在老城文理中学——如同之前在小学——面临的是一个非常同质的环境,主要都是德裔犹太中产家庭的孩子们在一起玩耍:在这片社会岛屿上,反犹主义和民族敌对情绪都不明显,在课上也不会谈到这些问题。而在同一时间,马克斯·布罗德上的学校是位于新城区的史蒂芬文理中学,相距只有几分钟路程,那里就是一个非常繁杂的社会混合体,相应地也有各种摩擦。那里的气氛明显粗暴,犹太学生尽管数量占优,也不得不用拳头回击恶意的攻击,这是“史蒂芬学生”的日常规则。布拉格学区的语言地图也很重要:卡夫卡中学一年级班里只有五名学生家里说“波希米亚语”,但他们还是遵照父母的意愿选择了德语学校。不言而喻的是,学校对这些少数派是不会有任何照顾的,所以他们大部分只能坚持几年,也就不奇怪了。相反,孩童时代就展现出天赋的语言哲学家弗里茨·毛特纳,早在三十年前就在教会学校感到无聊至极,因为那里有一半的捷克学生,他们只能非常吃力地跟上上课的节奏,所以必然影响了其他学生的学习进度。

我们有足够的理由不急着把自传中关于布拉格学校经历的内容普遍化甚至投射到整个奥地利的学校制度上。这恰恰也是很多亲历者批评克劳斯·瓦根巴赫的《卡夫卡传》的原因:胡戈·贝格曼、汉斯·科恩和吉多·基希(1889-1985)等人指责说,他们老城文理中学并没有笼罩着“僵化的、保守的二元帝国学校精神”;而瓦根巴赫认为,“学生和老师都深受迂腐的规定课程的折磨,还不断受到审查机构的检查”,这种说法是不对的,之所以得出这种结论,是因为他对真实情况没有具体了解,并且用今天的伦理和教育标准去衡量当时的情况。

这些指责都不符合历史真实,而且还很幼稚。因为,早在世纪转折之前,就出现了公开批评,议会上也有过争论,焦点就是:给文理中学生的脑袋里塞进“尽可能多的细节知识”和“大量死记硬背的内容”,并且在高中毕业考试中也只考记忆能力,是否有意义?而且,如果不用今天的标准和知识,还能用什么标准去评判当年的教育实践和心理影响呢?当然,当时狭隘的意识形态和教育规定,也给文理中学的每个老师留下了足够的自由空间,可以给僵化的教学材料增添一些活力,可以给有天赋的学生和比较弱的学生更多个性化关注,可以避免羞辱学生。有些老师具有这样的能力,卡夫卡就遇到过这样的老师。但是,即便是社会触角最敏感的教育者也要不断争取这样的自由空间,与一种植根于成绩伦理和责任伦理的教育制度作斗争。

胡戈·贝格曼自己就提供过一个印象深刻——虽然不是自愿——的例证,充分说明用当时的标准去衡量当时的情况是毫无用处的,根本不可能因此而获得对过去生动、准确的记忆图像。他说过一场“深深印在”他记忆中的学校经历:

我们八年级的班主任是埃米尔·格施温德,获得过教士勋章的神父,老传统的卫道士。在中学第三年时,我还不到十三岁,我一个叔叔在布尔诺结婚,我请了两天假,去参加婚礼。家族的人劝说我父母,把两天假延长到了四天,因此,我旷课七节。当我回到学校,灾难开始了。我受到了严重警告处分,班主任批评我不诚实批了好几个月。我是班里的优秀生,因为家庭贫困被免除了学费。但免学费的条件是,该生的操行课必须是 1 分或者 2 分;3 分意味着会失去免学费的机会。很明显,一个受到警告处分的学生,是不可能得到 1 分的。但是,格施温德会同意给我 2 分并让我继续享受免学费的机会吗?判决的日子到了[!],发冬季成绩单的日子到了。格施温德把成绩单递给我,宽容占了上风。直到今天我还能回忆起他的声音:“您的操行课得分是良好,我投了反对票,但我是少数,我很愿意服从多数。”

我讲这个故事,是为了告诉您,这个班主任对学校的事情非常严肃。学校首先要教的是:尽职。

也许这个老师的行为按照当时通行的价值体系来看是完全正确的,甚至是值得赞扬的。但是,他却让最好的学生(虽然违反了规定,但却是无辜的)承受了几个星期的恐惧,是的,这个学生的生存受到了威胁,因为他要忍受自己的中学教育可能仅仅因为缺钱而半途而废的噩梦——即便贝格曼已经把老师的道德要求部分内化,即便这件事让格施温德自己也不愉快,但那也于事无补。这种毫无社会意义的、被抬高为伦理元标准的“尽职”,非常容易演变成野蛮行径——这首先是二十世纪的经验——贝格曼在以温和的视角回忆起布拉格文理中学生涯中这一段插曲时,似乎没有想到这一点。这种没有恶意的表态,后来被法学家吉多·基希超越了,基希也反对瓦根巴赫,他为老城文理中学的教学方法辩护,同时也承认,他在上学的前几年,常常因为害怕考试而呕吐,没有一个老师对此表示过理解。

高大、肥胖的埃米尔·格施温德是卡夫卡中学期间影响最大的权威:不仅因为他从开始到高中毕业一直是班主任,更因为他作为古典语言的任课老师,课时数远远多于其他老师。学生们每天都会见到格施温德教授(所有老师都叫“教授”),他每星期上八节拉丁语课,从三年级开始上六节拉丁语和五节希腊语。这两门语言被普遍认为是教育的基础,所以要求最严格,学习中要求背诵的也最多。每星期结束时,都要对所学内容进行书面考试,每两个星期交一份家庭作业,同样也会打分。更细致的是所有人都害怕的口头问答形式的测验,每节课的前半段时间都用来干这个:这是所有科目中雷打不动的习惯,所以在恐惧排行榜上,所有老师的区别仅仅在于,他是按照学生姓名的字母顺序提问,还是按照出人意料的原则。但是,想在拉丁语和希腊语这两门课上取得最好成绩,还必须做到更多,因为格施温德要求在授课内容之外阅读古典作品(“私人阅读”),而且,他让学生自己准备抄写语法例句和相似点的本子,交到他位于教士修道院的私人住所去———这是一项特权,卡夫卡和贝格曼也享受过。

格施温德是古典文化专家,他主张在课堂上尽可能多地使用实物,特别是古希腊和罗马艺术品的图片和复制品。尽管如此,他的课还是受到教学大纲的限制,大纲只重视语法,并且在学生们对内容还远远没有产生兴趣之前,就让大部分学生在形式技巧编织成的铁丝网中失败。

贝格曼宣称拉丁语是“整个生命中的礼物”,并且把“一门语言中最小的语法细节”都学到了,就连他也是很晚才懂得要对此感恩。更能体现这种僵化的人文教育理念的是心脏科医生布鲁诺·基希(1890- 1966)的回忆,他比卡夫卡晚七年进入老城文理中学学习,教学计划基本没有改变:

拉丁语和希腊语,我这两门课的老师显然只重视语法机械练习,所以,在学校我对这两门课深恶痛绝,很长时间以后,我才意识到,凯撒或者李维并不只是为语法课写的书。当贺拉斯和索福克勒斯这样的作家进入我的视线后,我才获得了对他们以至对这两种语言的兴趣,虽然学校的授课体系依然非常枯燥。我的老师们努力用一种我忍无可忍的迂腐语法磨灭我的兴趣,他们只取得了部分成功。

卡夫卡对他的文理中学,没有留下这么明确的评判,但是据他回忆,还是学生时,他就清楚地知道内容教育和形式教育的区别;是格施温德教授个人的做法使班里同学对这种区分不抱有什么幻想。卡夫卡给菲莉丝·鲍尔写道:

不应该强迫孩子们去学习他们根本不懂的东西。尽管学习不懂的东西有时候可能会产生非常好的效果,但是,这种效果是完全不可预计的。我想到了一位教授,他在给我们读《伊利亚特》的时候常常说:“很遗憾,我不得不跟你们一起读。你们还不能理解,哪怕你们觉得能理解了,实际上你们根本不能理解。必须经历过很多之后,或许才能理解一些皮毛。”他的这些话(他整个人都是这种风格),给当时冷漠年轻的我留下的印象,比《伊利亚特》和《奥德赛》合起来还深。这种印象或许过于贬低我们了,但至少是非常本质的。

对贬低极其敏感的卡夫卡,肯定不是班里唯一一个因为这个矛盾的信息而感到泄气的人:你们必须努力学习,才能懂得些东西,但尽管你们努力学习了,到最后也会什么都不懂。这是教育中具有毁灭性作用的双重束缚,它实际上是把神秘、模糊的父权戒条——不懂也要服从——扩大到了公共空间。后来,卡夫卡仍然觉得,他不断遇到这条与人为敌的悖论,他认为这条悖论非常“本质”,因此把它嵌入了自己小说的基础。所以,被告约瑟夫· K 在模糊不清的威胁下,不得不把所有精力集中到他的案情审理上,严格遵守所有程序,而同时,法庭又向他保证,作为审理基础的法律是他一辈子无论怎样努力也无法认清的。小说《城堡》的主人公、土地测量员 K也由于同样的矛盾最终走向毁灭:别人反复向他明确表示,他对村子里的真实情况一无所知,而只要 K 一开始了解村里的本质问题,他的谈话对象就仅仅围绕程序问题向他进行解释。直到最后才发现,就连村民们也根本不理解他们的世界,他们生活在一片神秘之中。

时间:7 月 6 日(周六) 15:00-17:00

地点:单向空间·郎园 station 店

Event Tags

Recently Participation

-

阿白Like

阿白Like(9个月前)

-

微信用户Register

(9个月前)

-

不二🐰Register

不二🐰Register(9个月前)

-

微信用户Register

微信用户Register(9个月前)

-

poplRegister

poplRegister(9个月前)

-

AliceRegister

AliceRegister(9个月前)

单向空间

单向空间